可以说,改革开放30年来,在推进中国文化发展进程中,“冯骥才”已经成为一个无法忽视的名字。从上个世纪90年代初抢救天津老街开始,冯骥才毅然走出书斋,为中国的文化遗产保护事业竭力奔走呼吁,近十年来,冯骥才完成了从一位作家到一位文化遗产保护守望者的转型,成为中国文化遗产保护领域的标志性人物。这种转型的背后,究竟隐藏着怎样的心路历程?

“知识分子应对生活有矫正功能”

记者(以下简称“记”):您怎样看待“国务院参事”这个头衔?

冯骥才(以下简称“冯”):国务院参事是在政府内部,以个人身份参与国家一些大的决策性的、战略性的问题的确认、确定,并提出自己的建议和意见,它们会以“直通车”的方式让很高层面的决策层听到。这是一个非常重要的渠道,我很珍惜这个权利。

记:作为迄今当选的唯一一位作家,这有什么特别的意义?

冯:这等于给了知识分子一条特别好的通道,我觉得这是很好的事情,说明国家越来越重视知识界的声音,注意到对知识分子的尊重。我很荣幸能代表知识分子来说这个话。

记:您觉得,知识分子对社会的最大功能是什么?

冯:知识分子应对生活有矫正功能。当社会迷惘的时候,知识分子应该先清醒,就像鲁迅一样。当整个社会过于功利的时候,我们要给生活一些梦想。

记:走上文化遗产抢救保护这条路,也是因为一种责任感?

冯:对。上世纪90年代初,中国各地开始大规模的旧城改造,我发现很多生活中熟悉的东西开始消失了。一个城市不能没有记忆。我开始重视城市历史文化遗产的保护,主要重视城市文化、城市个性保护。

上世纪90年代中期以后,我开始注意到非物质文化的消亡,强烈感觉到我们自己的文化因子越来越少,很多文化转瞬间就没了,于是渐渐开始关注和参与非物质文化遗产的保护工作。我们这代文化人有个特点,从年轻时起就一直跟国家的命运紧紧连在一起,20多岁经历了“文革”,伴随着国家的欢乐、痛苦,一直走到今天,天生地、天经地义地有一种责任感,不是别人强加的。

我特别喜欢古代关于责任的一个词,叫“舍我其谁”。我们这代作家都有很强的社会良心,都有这样一种精神。

“收藏文物,但不私藏”

记:我听说,您现在每年都投进去几十万甚至上百万的资金去抢救保护非物质文化遗产,这些资金都从哪来呢?

冯:有几个方面吧。一是卖画,二是我成立了一个基金会。这两年我一直在举办公益画展,画卖掉以后就把钱放到基金会里。2006年基金会成立的时候,我放了100多万,2007年我又放了380多万,可能还多。2008年零零星星也放了几十万了。

我的画和商业画不一样,都是不可复制的。每卖完一次画,我都有一种家徒四壁的感觉,觉得人空了,什么都没有了,就是这样的一种感觉,精神被洗劫了,什么都没有了。

记:基金会运作得怎么样?

冯:我觉得还可以吧,2008年有两笔捐款,一笔来自澳门,捐了几百万。2009年我们会做一些跟古村落保护有关的事情。现在捐款也不断地有,但是没有大笔运作。

记:这是一条漫漫征途,只有一个冯骥才是孤独的。

冯:有人也问我,说你做这个事跟精卫填海一样,个人用一点劲管用吗?我认为根本不管用,你就这一点破钱,即便真正的大商人,进入福布斯的,他挣那些钱,也救不了多少中国文化。只有全民觉悟了才能救,可是你等全民觉悟了,很多东西就没有了。

现在实际上是在看谁觉醒得快,觉醒得快的保护就多一些,因为历史就是这样的,你觉醒得慢了就没有了。现在只能说,我们谁看到了谁就去做,能做多少就做多少。

记:听说您这些年也买了不少文物?

冯:我买得很多,但是不私藏。你也看到了,研究院里有展览馆,还要建博物馆。这是我一个艺术家的想法,最喜欢共享,以后就捐给国家了。

“一个国家不能没有精神高度”

记:马上要开全国“两会”了,这次会准备什么提案?

冯:2008年我提了一个国家文化战略问题,这次可能还是就这个战略问题提一些更具体可操作的想法。

记:能具体谈谈吗?

冯:一个国家的文化必须有它的峰顶,就像金字塔的塔尖。它标志着一个国家的文化所达到的时代高度。这个塔尖是被一批卓越的文艺大家、艺术精英及其经典作品表现出来的。当然也包括国家级的文化艺术机构、设施,像罗马歌剧院、维也纳歌剧院、美国爱乐乐团、莫斯科大剧院等一样,要有一些标志性的东西。

美国作家哪些有名,大家都知道,中国老百姓知道的东西受媒体影响太大,像韩寒、郭敬明这些,比鲁迅、《红楼梦》还知名,而且有些人还可以改《红楼梦》,这不就乱了套吗?

我觉得国家应该有荣典制度,不能都像常香玉一样,死了以后才是人民艺术家,谢晋死了以后才是大师,活着永远不是大师,这就麻烦了。有人竟荒唐地说,现在没有大师。怎么没有大师啊!

一个国家没有精神高度不行。如果一个民族对自己的文化没有神圣感,这个民族就完了。我们现在对于历史的神圣感是有的,但对于当代最高层文化的神圣感还树立不起来。2009年我想就这个问题要往深处谈。

“我的人生拒绝句号”

记:在小说创作方面有哪些计划?

冯:我的脑子里长篇中篇都有,都有很完整的想法,但我对自己并没有太多的勉强。因为写小说有一个麻烦,它需要在一个想象的世界里面活一段时间。我脑子里有个想法,但是还不能告诉你。应该是中国当代变革时期关于文化问题的一个思考吧,我会用一个非常独特的方式,来写一本特别有意思的书。已经开始写了。

记:您觉得作家最重要的素质是什么?

冯:如果讲作家有什么先天的东西,我觉得就是悲悯。如果一个作家不悲悯,我觉得很难成为一个很好的作家。无论是托尔斯泰、雨果、巴尔扎克,还是鲁迅,我觉得都是对人间怀着一种巨大的悲悯的情感,这不是一般的爱。

爱仅仅是一种表达,是一种爱心而已,悲悯首先是要站在弱势的角度和立场上,我想这是特别重要的。

记:对人生的目标有过预期吗?

冯:还没有达到吧。我曾经写过一篇文章,叫《拒绝句号》。人随时可以给自己画个句号。我害怕句号。我认为最积极和充实的人生,是不断努力地把句号变为逗号。

记:66岁,还这么有激情?

冯:为什么不呢?我现在身体很好,没有什么太大的病;思路也非常清晰,这两天我正要做一个年画展,刚刚还写了一篇年画史的文章;我现在记忆力非常好,看书也不太会忘;文字也到了得心应手的状态,特别是最近几年,文字逐渐地变得比较精熟起来。我自我感觉现在仍然是一个最好的时候。

守望精神家园

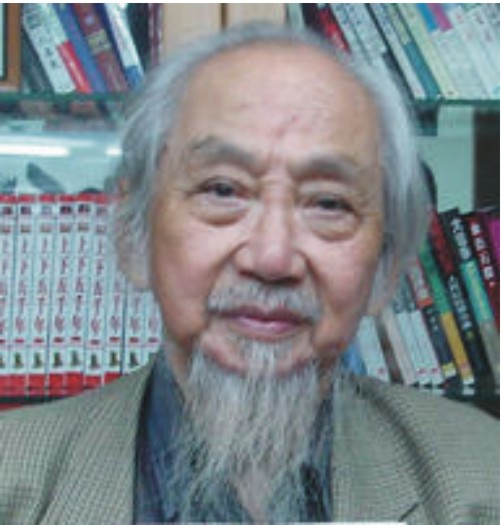

冯骥才是一个我必须去“仰视”的人,他的个头(身高1.9米)实在太高了,但是更打动我的,是他在事业上的高度。

采访在天津大学冯骥才文学艺术研究院进行。研究院的入口处挂着一幅他的书法:挚爱真善美 关切天地人。

冯骥才的言谈举止总会流淌着一股炙热的情感。2007年他做客“艺术人生”时,主持人朱军就被感动,当即把当年上半年的工资捐给冯骥才的基金会,用于非物质文化遗产的保护。

他拿出一本《中国民间美术遗产普查集成·贵州卷》的书笑着对我说:“这是朱军工资的成果。”

在冯骥才看来,对文化遗产的终极保护是全民保护,只有人民觉醒了,开始热爱自己的文化了,中国的文化才有希望。在大多数人觉醒之前,他愿意去做一个孤独的实践者。

看书和写作是冯骥才一种“高贵的嗜好”,他有三个书房,可以自由地穿行。但他对此并不满足,为了用行动来实现思想,他把书房又搬到广阔的田野上。“我最喜欢到第一线最下面去跑,因为接触到的是活生生的文化生命的本身,可以触摸到文化的体温和它的脉搏。”

冯骥才的“身份”如今已越来越难以定义。

他是一个四面出击的人,文学、绘画、文化保护……样样都出彩。他对我讲,一个人活着就是做充分的自己,充分把自己的心、思想、才情拿出来,“一个人不要被社会分工搞乱了,关键是搞清自己。”

他说,自己是一个理想主义者。

冯骥才一直都在追求一种生命的方式,寻找心的出路。他不是一个把手段当目的的人。

在当今很多人越来越迷恋“个性化写作”和“私人化写作”的风气下,冯骥才没有跟风,“现在很多人都喜欢张扬个性,但是谁来张扬我们民族的个性,谁来张扬我们文化的个性?”他在用行动保护中国文化中那最美好的情感和文化根脉。

这种担当无疑已影响到了他的文学创作,但是,“我自己只能放弃个人艺术的或者是创造的欲望,来服从一个更大的时代性的、历史性的使命,这是别无选择的。”

面对经济大潮对文化的冲击,他坚持要做文化保护的守望者,“不要让灵魂下跪,这是我从文做事的座右铭。”