● 她就读北京大学,入学考试时数学得了零分,国文得了满分。

● 她书法、诗词、昆曲皆妙,被誉为“民国最后一个才女”。

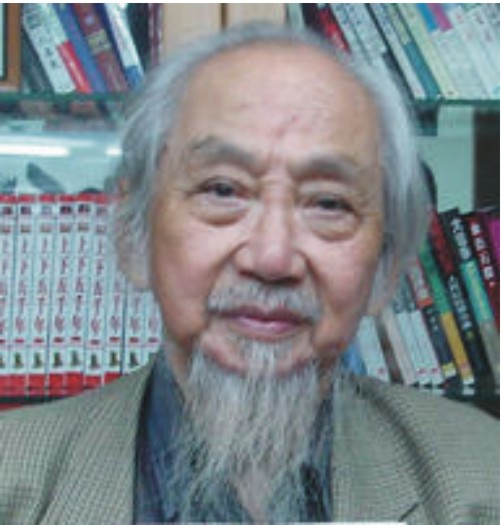

张充和小传

1913年生。1930年代起,活跃于文坛,发表诗歌、散文、小说。抗战爆发后,在重庆从事古典音乐和昆曲曲谱研究,师从书法家沈尹默。1948年嫁给汉学家傅汉思,1949年赴美定居。1962年傅汉思受耶鲁大学东亚系聘为教授,张充和则于同校美术学院讲授中国书法,1985年退休。

在张充和家雅致的小客厅坐下来,谈起名字,张充和笑着说,“我们四姐妹——元和、允和、兆和、充和,只有兆和的名字不容易叫错,其他三个人的名字,人家经常搞错。2004年我到苏州去开展览,开门见一个扛这摄影机器的记者,他说要找张允和,我说:‘张允和已经死了,不信你问她家里人好了。’他听着一脸迷糊,就走掉了。”老人乐呵呵地笑起来。

张家二姐张允和是93岁去世,三姐张兆和也是93岁去世。张允和的夫君周有光先生如今102岁了。张充和说:“周先生生活有条理,我是糊里糊涂的。我晚上是一个人住,我现在还可以自己洗澡什么的。”我转达了周有光先生的问候,并告知周先生现在每天还写文章,张充和说:“他活得多有意思!”

叙过家常,张充和幽默地说:“我是不是可以先采访你?”细细地问过我的情况后,拿出一本册子,让我把名字、电话、地址写上。她指着小册子,笑道:“我现在记性很不好,这种请访客签字留痕的小册子我有好多本,就当我的日记用了。孙康宜前些年把我家的这种来访册子拿去复印了,她说可以做研究用,呵呵,她是在调查我哪!”我接话说:“孙康宜说她要做一个‘文学侦探’。”她便说起,孙康宜领着一位美国学生,正式于2007年10月27日向张充和拜师学字之事。说罢,张充和起身,带我到写字的房间,看学生们练字留下的书法作业。

房中有一幅张大千和一只大雁的照片。张充和缓缓地讲述了照片背后的故事:当年张大千在敦煌习画,有一天傍晚在鸣沙山下月牙泉边散步,救起了一只受伤的大雁。此后时常相伴,感情日深。张大千离开敦煌之日,车过月牙泉,天上传来大雁哀鸣。张大千赶紧让车子停住,刚跳下车,那只大雁直扑怀中。张大千搂住大雁,顿时泪下,良久之后,才依依而别。张充和说:“我这儿有张大千画的小画,是在重庆时送给我的,那时候他的眼睛还好。后来他都不画这种细致的东西,都是大笔头。他从来不忌口,什么都吃,所以得了糖尿病,后来眼睛视力变得糊里糊涂的,只能画大画,他自己讲笑话:我给人画画,一般家里挂不了。我还有两张大画,是他到这儿来画的,不容易挂。”突然,张充和说,这相框里,外面是张大千的照片,里面是沈尹默的照片,她轻轻一拆开,但见里面是一张当年张充和与沈尹默的合影。相片中的张充和,是一位清丽脱俗的民国美女。

傅汉思和张充和育有一男一女。2003年傅汉思去世,如今张充和白天由一位叫“小吴”的先生照顾,晚上独居。当天中午,张充和请小吴外买了几道中国菜,邀我共进午餐时,问起前一天孙康宜在耶鲁大学的著名餐馆Mory’s请客的情景,张充和说:“当年沈从文到美国来,人家请客,他不懂外国规矩,说:‘不用客气,点三四道菜就可以了。’其实,西方用餐,主菜式就是一盘,也可以说是一道。所以我们后来常拿这个来当笑话说。”

张充和生于合肥张家,为“张家四姐妹”的小妹。与三位姐姐不同的是,张充和过继给叔祖母,叔祖母请一流的国学家教张充和,打下了深厚的古典文化基础。1933年,张充和到北平参加姐姐张兆和与沈从文的婚礼,之后决定留在北平。1934年,张充和用“张旋”的假名报考北京大学,结果数学得了零分,国文得了满分,考试委员会经过争论后录取了她。

南方都市报:周有光先生讲,姐妹四个人里你受的国学教育是最好的,因为在合肥有很好的国学家教你,又学书法,又学诗词。

张充和:我老家是合肥,我们家兄弟姐妹都讲苏州话,讲苏州国语,我讲的是合肥国语。我的老师有好几个。我的祖母学问很好,她会写诗,我从小受她的熏陶是很严重的。我换过好几个老师,有一个老师很好,也不知道是哪里毕业的,他教我点句,从九岁到十一二岁的时候,学点句很有用处,点《史记》的项羽传,那时候有一点懂了。考大学的时候我的断句一个没错。

南方都市报:大学是考北京大学?

张充和:我没有读完,后来生病了。打仗的时候就开始做事情了。我考大学时,算学考零分,国文考满分,糊里糊涂就进去了,算学零分,但国文系坚持要我。我怕考不取,没有用自己的名字,而是用了“张旋”这个名字。最好玩的是胡适那时候是系主任,他说:“张旋,你的算学不大好!要好好补!”都考进来了,还怎么补呀?那时候学文科的进了大学就再不用学数学,胡适那是向我打官腔呢!

南方都市报:在昆明的时候,你住在沈从文先生家里?

张充和:嗳,住在他那儿,我同他九妹两个人住在一个房间。那时候二姐允和在成都,我先到的成都,再到昆明。后来,我就到重庆做事情去了。

南方都市报:你在抗战的时候认识了很多老先生,像沈尹默先生,是吗?

张充和:沈尹默是我老师,那是后来的事情。

南方都市报:你什么时候开始学起书法来?

张充和:5岁,那时候是小孩子写着玩玩。我16岁就出来,学书法是在16岁以前的事情。教过我的有好几位先生。有位先生教我对对子,还有一个老师教我作诗,还有一位朱先生是不讲究作诗,他会作,但是不讲究,书法是他教的。基础最好的就是朱先生。

南方都市报:后来,你怎么跟沈尹默先生学书法?

张充和:在重庆的时候,飞机常常来轰炸。其实我一年看不到他几次,他就告诉我,你应该写什么帖。我去沈尹默那儿,一共没有多少次。所以,现在他们出沈先生的全集,叫我写他的序,我说我没办法写。他对我的影响,就是让我把眼界放宽了。

“张家四姐妹”中,大姐张元和的夫君是昆曲名家顾传玠,二姐张允和的夫君是周有光,三姐张兆和的夫君是沈从文。张充和嫁给了德裔美籍汉学家傅汉思。1947年,张充和在北京大学教授书法和昆曲,借住张兆和家中,不久认识了傅汉思。1948年傅汉思和张充和在北平结婚。1949年1月,张充和婚后随夫赴美。

南方都市报:你怎么跟傅汉思先生认识的?

张充和:抗战胜利以后,我到北京去,预备考研究院什么的。他常到沈从文家去嘛,就那么认识的。

南方都市报:他追过你吗?

张充和:无所谓追了。(笑)

南方都市报:傅汉思先生怎么到中国来了?

张充和:他是胡适请来的。他在德国的专业是西方古典文学,到了美国,在史丹福大学一进校就读三年级,所以大学毕业得很早。他父亲和他舅舅都是学古典的,他父亲就说:你不要再学了。

南方都市报:“傅汉思”这个中文名字是怎么来的?

张充和:是我给他改的。在美国的时候,是陈世骧给他改为汉斯的,我给他改成“汉朝的汉,思想的思”,就有意思了。

南方都市报:汉思在美国是研究中国的古典文学?

张充和:那时候在美国,他懂点中文,就让他去听情报,听听就把他的领域挪到中国了。他在北京学了一点中文,从学讲话起,没有进过学校,后来他就看书。后来就到哈佛大学去念书,因为原来已经有基础了,他有一个朋友是那边的系主任,让他不必念,就是写文章和演讲。他就先在研究所做研究,专门编中文的书,是中国史学里的一部分,做书目,给他们看博士论文,有一点薪水。后来就到加州大学边教书边学中文,再后来史丹福大学请他,从那时起才真正在教中文了。在史丹福大学教了一年后,耶鲁大学把他请来了,就一直在耶鲁大学教书了。

南方都市报:你在美国主要做什么工作?

张充和:我同汉思一块来美国,我不教书,在图书馆。

南方都市报:书法呢?

张充和:一直在写。

南方都市报:昆曲呢?

张充和:昆曲就有点可笑了,唱戏要有伴,在这里我自己上场时,要自己打点一切,没有人帮忙。

南方都市报:胡适在美国时,还到你们家住过?

张充和:不是住过,是在加州大学的时候,在他去世以前一两年,他常到那儿去。人家常常请他写东西,我那儿纸也方便,墨也方便,他就给许多人写东西。我不是在图书馆做事嘛,图书馆里的人不知道什么胡适不胡适啦,叫他填表,他从来不会填表。以前他要什么书,都是学生送到他家里去的。他填不好表,后来我看见了,说:胡先生还要让他填?那些工作人员不认识他呀。我就请他坐在一个桌子旁,问他要什么书啊?这就方便了,他要带回去的话,我就给他填表。这样最舒服了,他要什么,我给他拿。后来他要写字,我就让他到我家写。

1949年从中国到美国后,傅汉思攻读中国文学,后应聘耶鲁大学,教授中国诗词,张充和则在耶鲁大学美术学院教授书法,传播昆曲艺术。大姐张元和与顾传玠到台湾,顾传玠去世后,张元和赴美,一度住在张充和家。二姐张允和与周有光从美国回到上海,后调至北京,周有光从事文字改革工作,张允和热心昆曲研习社的活动。三姐张兆和与沈从文留在北京。

南方都市报:你来了美国以后,跟允和、兆和两家联系还多吗?

张充和:不大联系。我的一个弟弟常给我写信,告诉我他们的情况,他到革命大学去受训了,成天批评美国啊。

南方都市报:听说元和在大学的时候,是有名的“校花”。

张充和:这是真的。大夏大学一共只有三四个女生,那时候的女生少得很。

南方都市报:允和是姐妹里最早结婚的,听说她以前有一个外号叫“快嘴李翠莲”。

张充和:她一毕业就结婚了,她嘴快!其实在以前结婚就算迟的了,二十三四岁就是“半老徐娘”。三姐是第二个结婚。大姐是第三个结婚。我最晚。

南方都市报:听说周有光先生和张允和结婚的时候,你还唱了昆曲《佳期》,知道里面的意思吗?

张充和:是,我不知道,《佳期》是《西厢记》里的戏,我学的时候也是糊里糊涂,里面讲什么都不管,就唱了。既然是《佳期》两个字,我就唱了,周有光就告诉二姐:她唱了,到底懂不懂?当然我懂了就不唱了。后来我慢慢看了,我比较懂得里面的意思了,其实反而是不适合拿到那个场合唱。

南方都市报:不过也比较应景,他们要结婚嘛。

张充和:是啊。周先生人非常好,他没有发过脾气,一辈子没有讲过一句重话。沈从文的脾气也好。

南方都市报:你有没有跟顾传玠学过昆曲?

张充和:他是名角,以前人家看不起戏子,他有这个心理,他的愿望是做一个很有地位的人。后来大姐元和在我这儿住,偶尔到台湾去,她儿子在台湾。

南方都市报:在这里有多少人可以一起唱昆曲?

张充和:不是唱昆曲,听也听不到。在美国慢慢地,现在渐渐多少有一点,在耶鲁大学后来多少有一点。

南方都市报:昆曲的词对你自己写诗词有没有影响?

张充和:当然。有的好的,也有的不雅的。《牡丹亭》当然很雅。

南方都市报:很多高层次的文化人都喜欢昆曲,像俞平伯先生就创办了昆曲研习社。

张充和:俞平伯先生从前是我老师,他的太太许宝驯我都很熟。他学问非常好。昆曲都是票友们、曲会的人弄起来的。最早是有钱的人、喜欢的人培养起来的。像在美国,研究文学的人喜欢,研究艺术的人也喜欢。我在威斯康辛大学上课的时候,有几种人来,文学方面的人请我,戏剧方面的人也要看。我去了两年,他们让学生学唱,学身段,是很有用处的。在抗战的时候,音乐学院的学生也把昆曲老式的谱翻译成五线谱。

南方都市报:北京昆曲研习社在俞平伯之后,是你二姐张允和当社长。

张充和:她出过一本《昆曲日记》,那本是很有用处的,她的笔头很清。她不大肯唱,喜欢做工作。她因为嗓子不大好,兴趣也不在那里,她喜欢做配角。三姐也看一看,听一听,好坏能听懂。

南方都市报:写书法的朋友还有吗?你的字可是天下无双。

张充和:那不敢当,离这还早呢!这里有几个人写字写得不错的,有一个是白谦慎,他会写,也会刻图章,就他一个人有博士学位。他本来是学政治的,后来改了。他是又会写文章,又会写字,很多人只会写文章不会写字。

南方都市报:你最近写的字是什么样的?

张充和:写点大字,这是我写给图书馆的。还有给人家写照牌的,给虎丘写的。我从小的时候就写大字,人大了反而写小字,现在每天都写。写字,笔、墨、纸都有关系。沈从文的笔就不讲究。中国现在做的毛笔差了,我1978年去的时候,笔还好得很,后来的就差多了。

南方都市报:书法表达的文化、境界更重要,而不是纯粹的技术。

张充和:现在许多近代的书法,我都不懂了。

本报特派美国采访/摄影:李怀宇

感谢苏炜先生提供帮助